メッセージ Message

新しいコア・コンピタンスを

生み出すために

執行役員

研究開発本部長

開発部門・知的財産部担当

吉田 洋一

UBEの未来を切り拓く次世代のコアコンピタンス(差異化技術など)を 創出することが、私たちの研究開発本部のミッションです。

このミッションを達成するため、私たちは技術というフィールドで挑戦を続けています。

グローバルな競争の中で、ハードな挑戦を支えるのは、「明日を変える」夢を抱いた熱意ある仲間の存在と、先人の努力によって培われてきたUBEならではのコア技術です。

そこに、中⻑期スパンでのニーズ情報、および、アカデミアやスタートアップのシーズ情報など、質の高い情報をDXツールも活用して共有することで、イノベーションを生み出し、次世代のコアコンピタンスを創出します。

UBEは、独自の「分子・材料設計技術」を駆使し、スペシャリティ事業を支えています。この技術をさらに深化させるため、研究開発本部では最先端のマテリアルインフォマティクス(MI)や計算化学を活用し、新たな機能材料の創製に取り組んでいます。これにより、より高性能で持続可能な材料の開発を加速し、グローバル市場での競争力を強化しています。

研究開発方針

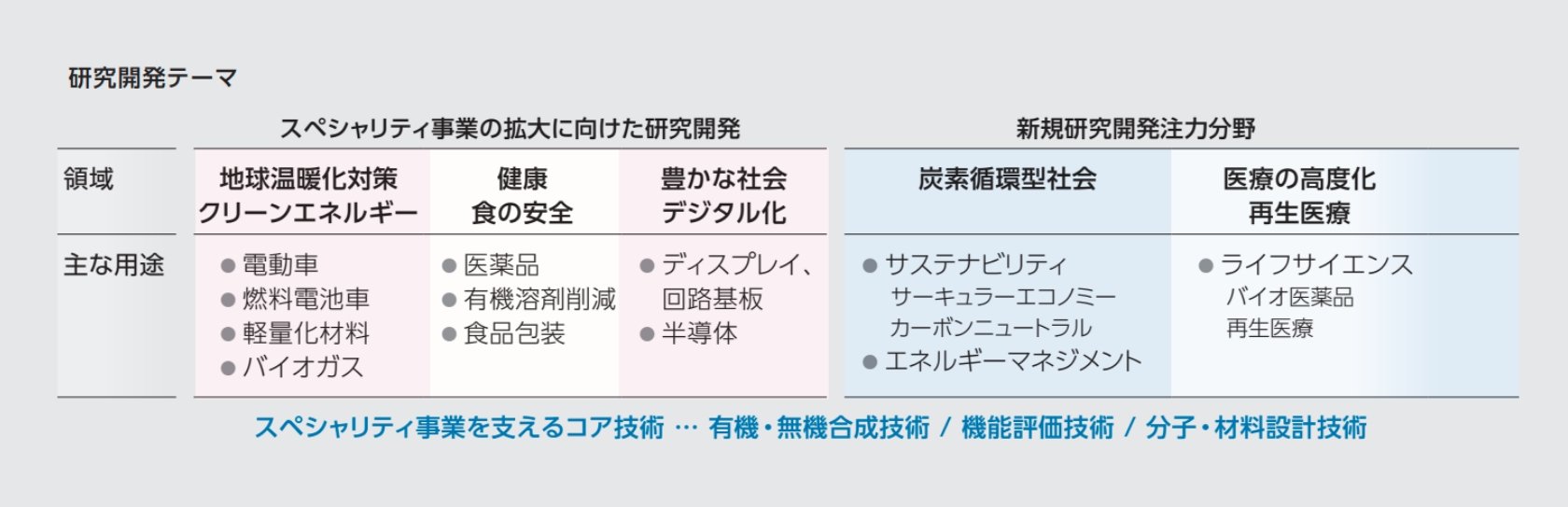

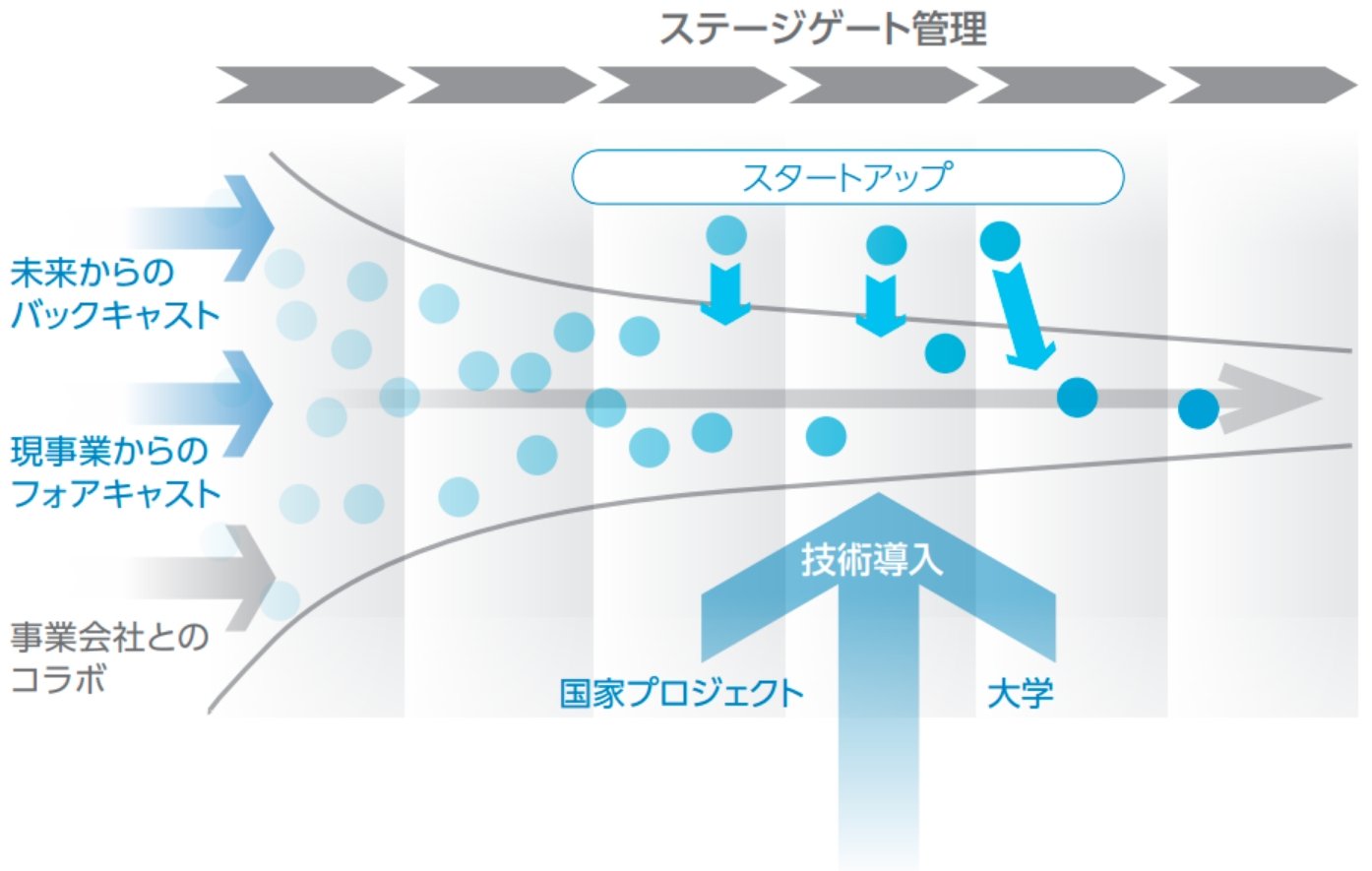

研究開発本部は、サステナビリティ、エネルギーマネジメント、ライフサイエンスの3つを注力分野と定め、バックキャストとフォアキャストの両方からのアプローチで技術開発に取り組んでいます。

将来の社会・環境課題を起点にしたバックキャスティングにより、市場ニーズの変化を予測してターゲット市場・製品を絞り込む一方、既存製品を通じて得られた将来の市場や技術のトレンド情報に基づくフォアキャスティングにより、既存のコア技術を革新して新しい製品の開発にも取り組みます。

このバックキャスティングとフォアキャスティングの組み合わせによって、持続的成長を支える「新たなコアコンピタンスの創出」に集中します。

特に競争優位性の源泉となる技術の確立のため、国家プロジェクトへの参画、大学との共同研究、スタートアップとの協業などのオープンイノベーションを積極的に活用して、知識や技術、ノウハウを獲得しています。

技術開発パイプラインの構築イメージ

コアコンピタンスを生み出す研究開発

ポリイミド多孔質膜培養基材

細胞や微生物などの生物が「タンパク質を作る力」を利用して作られるバイオ医薬品の登場により、治療が困難であった病気に効果を示すさまざまな医薬品が作られるようになりました。

一方で、さまざまな外的環境で変化する細胞の代謝により作られるバイオ医薬品は品質管理が難しく、非常に高価になることが社会的な課題です。

UBEが独自開発したポリイミド多孔質膜細胞培養基材は、動物細胞を長期に安定培養できる特長があることから、これらの課題の解決策として有効です。

この培養基材の有用性を幅広く業界の方々に試用していただけるように、2023年11月から研究用の細胞培養キットの試作品販売と展示会への出品を開始しました。

現在、この細胞培養基材のポテンシャルを活かした共同開発を複数のパートナーと進めています。

ポリイミド多孔質膜細胞培養基材

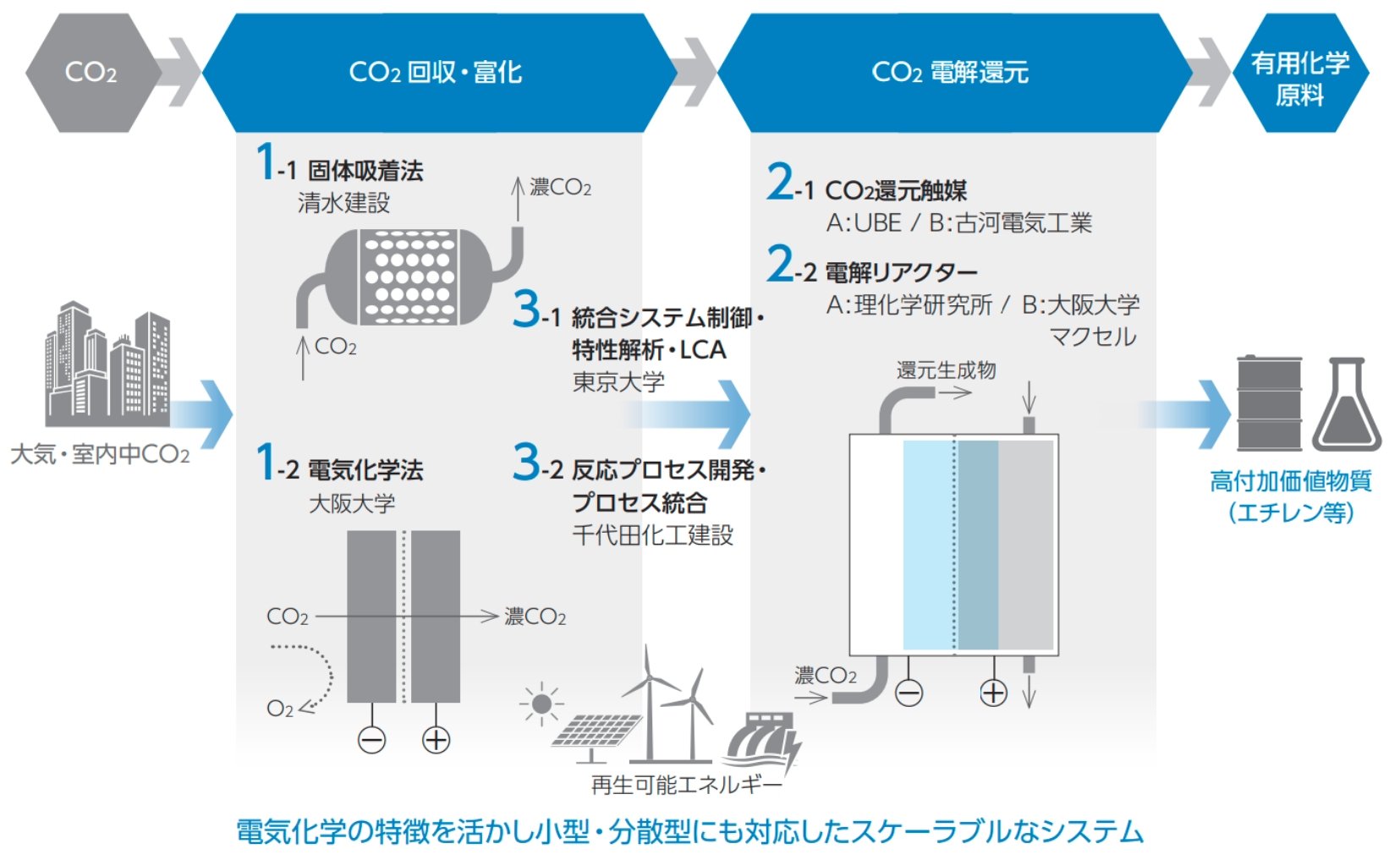

CO2電解

CO2の電気化学変換は再生可能エネルギーを有効利用しやすいことから、カーボンニュートラル達成に向けた有力な選択肢です。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のムーンショット型研究開発事業「電気化学プロセスを主体とする革新的C O2大量資源化システムの開発」プロジェクトでは、産学官の協働により、大気中の希薄なCO2を回収、電気化学的に富化・還元し、エチレン等の有⽤化学原料へと資源化する統合的なシステムの技術開発が進められています。

このプロジェクトにおいてUBEは、これまでのリチウムイオン電池関連事業や研究開発で培った知見を活かして、CO2を高効率で還元する電極部材の開発を担当しています。

プロジェクトの成果として、小スケールでの技術開発は選択率や電流密度等のマイルストーンをほぼ計画どおりにクリアするなど順調に進捗しています。

2024年度からはパイロット実証に向けた電極大面積化の検討にも着手しており、引き続き社会実装を見据えた技術開発を進めていきます。

革新的CO2大量資源化システムの概念図

スペシャリティ事業の成長を担うR&D人財

スペシャリティ製品の開発には、未来の社会や事業環境についての情報収集が不可欠で、また収集した情報を活かしたソリューション提案を行うことがスペシャリティ事業成長の鍵となります。

R&Dにおいてもそうした提案ができる人財を育成するため、2023年度には、マーケティングに関する基礎教育や、新規製品を発案するためのMOT(Management of Technology: 技術経営)教育を実施しました。

また、現在の研究開発テーマへ工業的な視点を取り入れるために、社内技術部門を横通しした技術交流会を実施しました。

さらに、より広い視点を獲得させるために、大学、学協会、ベンチャー企業等への社外派遣も実施しています。今後も、より実践的な活動を通じ、スペシャリティ事業の成長を担うR&D人財の育成を目指します。

UBE出身で、一度、退職しベンチャー企業を経営した人財や、他社で新規製品立ち上げの経験を有する人財など、多様性を確保したチームでの業務を通じての相互の研鑽からのOJTを意図しています。

また、今後、海外研究開発拠点間の若手社員の交流や、外国籍社員の参加も検討中です。

研究開発テーマ