指針・基本的な考え方

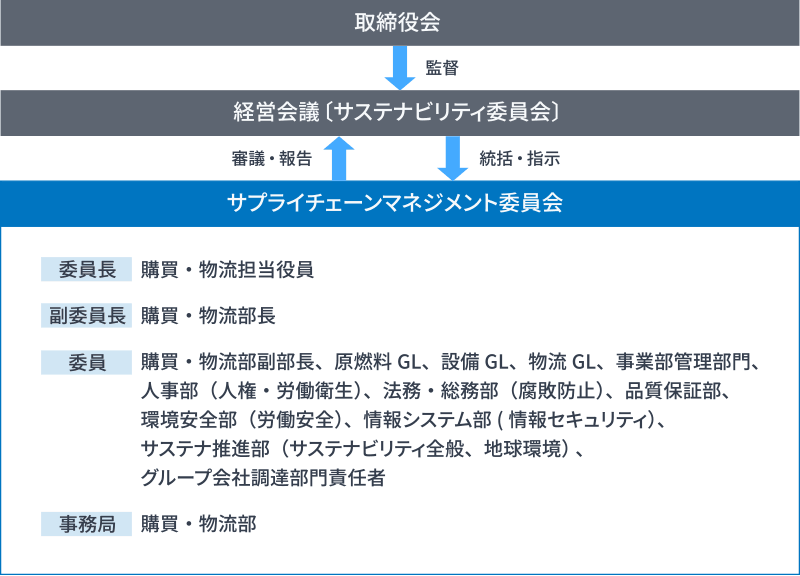

購買について(サプライチェーンマネジメント)

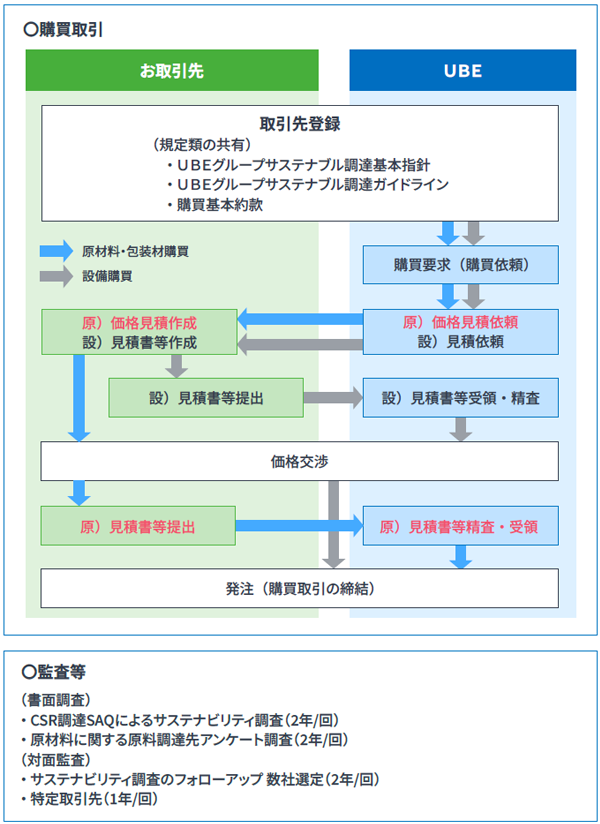

UBEグループは、取引先様との相互発展的かつ公正・公平な取引関係の構築に努めています。購買活動はUBEグループサステナブル調達基本指針「公平・公正な取引」「取引先選定における客観的評価」「法令の遵守・機密保持」「グリーン購入」「サステナブル調達」に従って行っており、お取引先様にもサステナビリティへの取り組みを進めていただけるように、サプライチェーン全体を通じてサステナブル調達の取り組みを推進しています。

UBEグループサステナブル調達基本指針

UBEグループは、パーパスと経営理念を踏まえ、「法令遵守」、「公正・公平な取引」、「取引先選定における客観的評価」に注力し、かつ重要なパートナーであるお取引先様にもサステナビリティへの取り組みに協力いただくことで、サプライチェーン全体での「サステナブル調達」を実現します。

スコープ

UBEグループ(UBE株式会社および連結子会社)及び連結対象外であっても原料・設備購買に深く関与する会社とその一次サプライヤーを原則とします。ただし、紛争鉱物の使用または人権侵害の恐れがある地域からの原料調達を実施しているサプライヤーについては、二次サプライヤー迄を対象とします。

ゴール

「サプライチェーン全体での調達活動」において、社員や地域を含むバリューチェーン上で影響を受ける人々の健康、安全、自由、平等、倫理、公正、公平等の社会的価値を実現します。そのために以下を実践します。

- 公平・公正な取引

公平・公正で自由な競争に基づき、個人的な利害関係や恣意の入らない取引を行い、常に新しいサプライヤーとのビジネス機会の創出を心がけています。また、サプライヤーと対等で公平な協力関係を築き、長期的観点より相互の理解と信頼関係向上に努めます。 - サプライヤー選定における客観的評価

サプライヤー選定に際しては、品質・価格・納期等を総合的に勘案したうえで、経済合理性に基づき決定します。 - 法令の遵守・機密保持

購買活動において、すべての関連する法令や社会的規範を遵守するとともに、取引上で得られた機密を保持します。 - グリーン購入

購入品選定において、環境保護に配慮した購買活動を行います。 - サステナブル調達

サプライヤーを含めたサプライチェーン全体において、社会的信頼性を高めるため、サステナブル調達を推進します。以下の事項を満たしている取引先からの優先的な調達に努めます。- サステナビリティ推進のため社内体制を構築していること

- 安定供給の確保、品質を重視していること

- 企業倫理、法令・社会的規範を遵守し公正な取引をしていること

- 環境への配慮を重視していること

- 人権尊重および安全・衛生管理に取り組んでいること

- 社会貢献、社会とのコミュニケーションを重視し、情報管理・開示をしていること

コミットメント

- サプライヤーに「UBEグループサステナブル調達ガイドライン」の遵守を要請し、サステナビリティへの取り組み状況を把握します。

- サプライチェーンにおける人権・環境・鉱物など高リスクを特定し、リスク対策及び持続可能性に配慮した調達を行います。

- 2030年までに次の目標を達成します。

- 当社のミニマム認定(取引先登録)要件に適合したサプライヤーからの調達額比率100%

- UBEグループサステナブル調達ガイドラインへ賛同いただいたサプライヤーからの調達額比率100%

- 人権リスクがないことを確認できたサプライヤーからの調達額比率100%

- 紛争鉱物リスクのないことを確認できたサプライヤーからの調達額比率100%

- サステナビリティ調査によるSAQ実施率(調達額比率)95%以上

責任部署・見直し

購買・物流部が統括管理を行います。

本指針は、少なくとも2年以内に1回の定期見直しを実施します。期中に見直しが必要な場合は、サプライチェーンマネジメント委員会で審議し、承認を得ます。

UBEグループサステナブル調達ガイドライン

UBEグループは、株主をはじめ顧客・取引先・社員・地域社会等さまざまなステークホルダーからの信認獲得に努めるべく様々なサステナビリティ活動に取組み、サプライヤーであるお取引先様を含めたサプライチェーン全体において、社会的信頼性を高めるため、サステナブル調達を推進しています。

UBEグループサステナブル調達ガイドラインは以下の内容となっています。

1.サステナビリティ推進のための社内体制

- ①サステナビリティを推進するための「企業理念」「経営基本方針」「行動指針」等を整備する。

- ②社内にサステナビリティを推進する組織体制を確立する。

- ③サステナビリティや環境に関する報告書を作成・公表する。

2.安定供給の確保、品質

- ①平常時から、災害・事故等の不測の事態が発生した場合に備え、リスク管理体制を確立し、全社員に周知する。

- ②BCP(地震や新型インフルエンザ等の緊急事態が発生した場合に備えて事業を継続するための計画を予め定めておくこと)を構築し、全社員に周知する。

- ③製品安全性を確保する評価・試験を行い、トレーサビリティが可能である。また、ISO9000 等の品質マネジメントシステムを取得する。

3.企業倫理、法令・社会規範の遵守と公正な取引

- ①事業活動に適用される様々な法令・条例・政府通達・ルールを遵守する。

(会社法、独占禁止法、下請法、労働関連法規、環境関連法規 等) - ②違法行為に関する内部通報制度を整備する。

- ③不適切な利益供与・受領を禁止する。

- ④反社会的勢力(個人・団体)に対する取引を禁止する。

- ⑤取引先との公正な取引を行う。

4.環境への配慮

- ①ISO14001 等の外部認証取得など環境マネジメントシステム(組織体制、計画的活動、責任分担など環境活動を推進するための全般的な管理の仕組み)を構築・運用し、継続的改善に取り組む。

※環境活動:環境方針作成、方針に従った施策を実践、環境保全に対して PDCA サイクルを回す - ②産業廃棄物は所在国の法令等に従い適切に管理・処分し、事業活動の全てにおいて3R(リデュース:削減、リユース:再使用、リサイクル:再資源)を推進するとともに、資源化等により最終廃棄物の削減を実行するための自主目標を設定し、また継続的に削減する。

- ③省資源・省エネルギーを実行するための自主目標を設定し、また継続的に資源・エネルギーを有効活用する。

- ④温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素等)の排出量削減を実行するための自主目標を設定し、また継続的に削減する。

- ⑤水資源の適正かつ効率的な利用により、使用量の継続的な削減を図る。また人の活動および環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環へ配慮する。

- ⑥生物多様性への配慮を通じた自然共生に努める。

- ⑦大気・水質・化学物質排出など環境保全に関する所在国の法令等を遵守し、また必要に応じて自主基準をもって更なる改善を行う。

5.人権尊重、安全・衛生

- ①あらゆる非人道的行為を禁止する。

虐待、体罰、各種ハラスメント(嫌がらせ)などのあらゆる非人道的な行為を禁止し、人権を尊重する。

- ②児童労働を禁止する。

最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発展を損なうような就労をさせない。

- ③強制労働を禁止する。

すべての従業員をその自由意思において雇用し、また従業員に強制的な労働を行わせない。

- ④過重労働を禁止する

法定限度を超えないよう、従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理する。

- ⑤適正な賃金の支払いを行う。

従業員に少なくとも法定最低賃金を支払い、また不当な賃金減額を行わない。

- ⑥あらゆる差別を禁止する。

求人・雇用における差別をなくし、機会均等と処遇における公平の実現に努める。

- ⑦労働者の基本的権利を尊重する。

結社の自由と団体交渉の権利等、労働基本権を尊重し、密接な対話を通じて、従業員との良好な関係を構築する。

- ⑧労働安全について適切な管理を行う。

就労中に発生する事故や、人体に有害な化学物質、騒音、悪臭などの発生リスクを把握し、安全な職場環境を確保する。

- ⑨衛生について従業員のメンタルヘルス他、心身両面にわたる適切な健康管理を行う。関係する法令を遵守し、国や県の進める健康経営認定を取得する。

6.社会貢献、社会とのコミュニケーション、情報管理・開示

- ①社会貢献活動を積極的に実施する。

- ②財務情報等株主に必要な情報を正確に外部へ報告する。

- ③品質及び製品の安全性に関わる情報を適時・適切に開示する。

- ④機密情報の漏洩防止に関する社内規定を整備し、システム対応を実施する。また、取引を通じて得た機密情報、個人・顧客情報の保護に関する規則等を定め、適切に管理する。

- ⑤コンピュータウイルスなどのコンピュータ・ネットワークの脅威に対して防御策を講じる。

UBEグループサステナブル調達マネジメント基準

私達UBEグループは、企業価値の向上と社員及びパートナー様の最大の幸福を実現するため、ここに調達マネジメント基準を定めます。この基準は、「UBEグループサステナブル調達基本指針」及び「UBEグループサステナブル調達ガイドライン」の内容を踏まえ、UBEグループの調達についての共通の価値観を表すものです。UBEグループの各社にはそれぞれの規則、慣習や調達に関する規程類がありますが、この基準はUBEグループの調達マネジメントにおける普遍的な考え方として、全世界のUBEグループ企業に適用されます。

【コミットメント】

- 調達活動の遂行にあたっては、国内外の法令、規則や社会的規範の遵守に努めるとともに、パートナー様に対しても同様のお願いをしていきます

- 取引先となるパートナー様の選定及び交渉については、公平・公正を旨とします

- パートナー様の選定及び取引の過程で得られた情報は、「UBEグループ情報管理基本指針」などのルールに基づき、適切に管理します

- 知的財産は重要な経営資源であると考え、UBEグループが有する権利を保護すると同時に、パートナー様の知的財産を尊重します

- 調達に携わる社員に対し、適切な教育受講の機会を提供します

- 調達に携わる社員は、「UBEグループ行動規範」及び「UBEグループ調達担当者の行動規範」を遵守し、公平・公正かつ廉潔な調達活動を進めます

【調達デュー・デリジェンスの実施】

- パートナー様の新規登録に際しては、調達品目及びパートナー様の管理体制を確認し、UBEグループ各社の規程類に基づいて適切に判断、実施します

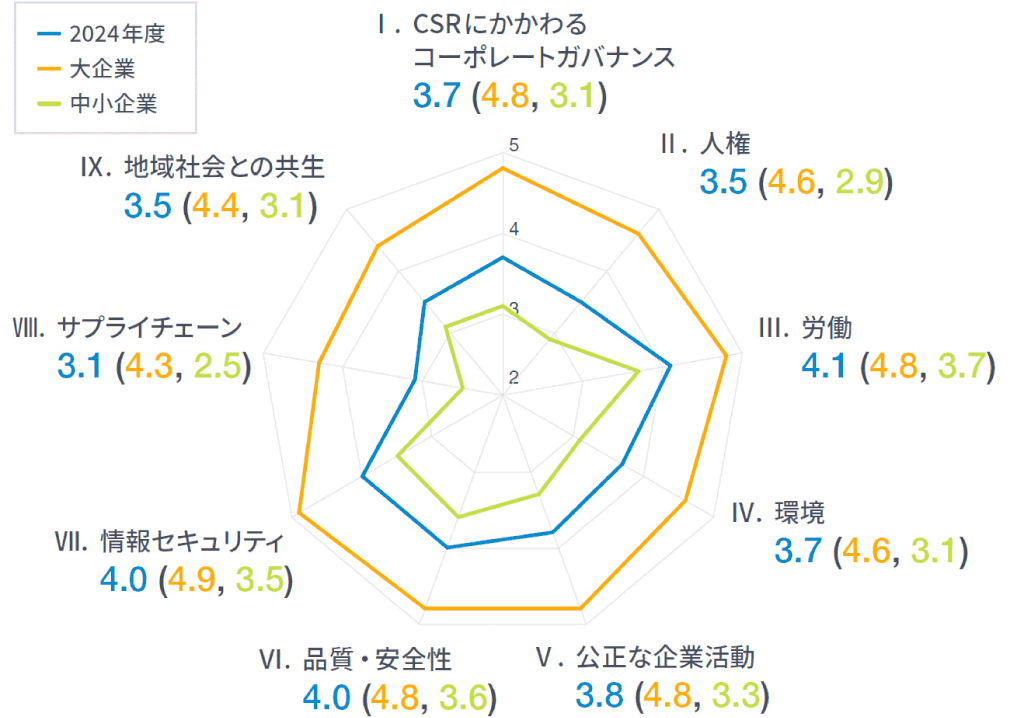

- パートナー様での人権侵害や紛争懸念鉱物の調達がないことや、サステナビリティへの対応状況について、UBEグループ各社が定める手法に基づき、定期的に調査、確認します

【改善・救済措置】

- パートナー様への定期的な調査結果については、パートナー様へ結果レビューを行うと同時に、全体像をホームページなどで公表することで、パートナー様での取り組みへの気づきの機会を提供します

- サステナビリティへの取り組みが途上にあると判断されたパートナー様については、当社のサステナビリティ担当部門を交えた打ち合わせの場を持つことで、個別の意見交換や改善の機会を提供します

UBEグループ調達担当者の行動規範

UBEグループは、調達活動に従事する社員の行動が企業倫理や社会常識から乖離しないように心がけるとともに、公平かつ公正な調達を推進するため、次の行動規範に基づき活動します。

- ①調達活動に携わる社員は、調達に関わる全ての法令を遵守します。法令に反する事実を知りえた場合は、直ちに上司に報告のうえ適正な処置を実施します

- ②調達活動に携わる社員は、パートナー様からの中元・歳暮などの贈答品は受け取りません。同様に、慶弔・見舞金などの儀礼についても辞退いたします

- ③調達活動に携わる社員は、パートナー様からの未公開株取得や、インサイダー情報を得ての株式取得は行いません

- ④調達活動に携わる社員は、個人使用を目的としたパートナー様製品の特別な割引あっせんを受けません

- ⑤調達活動に携わる社員は、パートナー様に対して個人的な利益供与を要求するなど、一切の利害関係を持つことはありません

- ⑥調達活動に携わる社員は、パートナー様からの不適切な接待を受けません。また、パートナー様にこのような接待をすることもありません

- ※「調達活動に携わる社員」とは、調達、資材、購買、品質管理、生産技術、開発その他、パートナー様とのお取り引きに関わる全ての社員を指します

紛争鉱物に対する考え方

当社では、企業の社会的責任を果たすため、責任ある原材料調達を推進いたします。特に懸念される鉱物(スズ、タンタル、タングステン、金)に加え、近年社会的に調査要請が高まっているコバルト、マイカの6物質について、購入原料への含有有無や購入原料の特性上含有が必須となる場合の調達ソースの詳細確認を実施しています。

調査の結果、購入原料において紛争鉱物(コンゴ民主共和国とその周辺国の武装集団の管理下に置かれ、採掘・売買されている一部鉱物)の使用が判明した場合は、速やかに当該品の調達中止、または取引先様に対し調達ソース変更の働きかけをするように取り組みます。

「パートナーシップ構築宣言」に賛同

当社は2022年4月1日、経団連会長、日商会頭、連合会長及び関係大臣(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省)をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において創設された「パートナーシップ構築宣言」の趣旨に賛同し、「パートナーシップ構築宣言」を公表いたしました。

創業の精神である「共存同栄」のもと、今後もサプライヤーとのよりよい連携を推進し、サプライチェーン全体での付加価値向上を目指します。

また2025年4月には、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正に伴い、親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の遵守)など重点的に取り組むことを追加、2025年9月には取引先様への健康経営に係るノウハウの提供など、健康経営に関する取組を追加し宣言しています。

【パートナーシップ構築宣言】

1.サプライチェーン全体の共存同栄と規模・系列等を超えた新たな連携

- 取引先様と共に人権、労働基準・環境などの社会的責任にも配慮した持続可能な社会実現を目指す

- 健康経営に関する取組(健康経営に係るノウハウの提供、健康増進施策の共同実施 等)

2.「振興基準」の遵守

- ①価格決定方法

- 不合理な原価低減要請は行わない。取引対価の決定に当たっては、下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行うとともに、下請事業者の適正な利益を含み、下請事業者における労働条件の改善が可能となるよう、十分に協議して決定。その際、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた行動を適切にとった上で決定。また、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す

- ②型管理などのコスト負担

- 「型取引の基本的な考え方・基本原則について」や、「型の取扱いに関する覚書」を踏まえて取引を行い、不要な型の廃棄促進とともに下請事業者に対し型の無償保管要請は行わない

- ③手形などの支払条件

- 可能な限り現金払いとし、手形等で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とする

- ④知的財産・ノウハウ

- 片務的な秘密保持契約の締結や、取引上の立場を利用したノウハウ開示等は求めない

- ⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ

- 下請事業者に対し、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や仕様変更は行わない

3.その他

- 取引先を含めたサプライチェーン全体における社会的信頼性を高めるためガイドラインを公表

- 約束手形の利用廃止に向けて、大企業間取引を含めた現金払いや電子記録債権への移行を推進