指針・基本的な考え方

UBEグループカーボンニュートラルに関する基本指針

UBEグループは、カーボンニュートラル(気候変動問題)への対応、サーキュラーエコノミー(循環型社会)およびネイチャーポジティブ(自然環境の保全・復興)への貢献に注力し、地球環境問題の解決に貢献します。

人間活動による大気中のGHGの増加は、地球温暖化を引き起こし、気候に大きな変動を与えています。この気候変動は、自然環境の急激な変化や生態系サービスの劣化にも繋がりかねません。気候の急激な変化は、我々の生活や事業活動に対して極めて深刻な影響を与える可能性があります。

UBEグループは、カーボンニュートラルに積極的に対応し、社会的責任、使命を果たします。

スコープ

UBEグループ(UBE株式会社および連結子会社)を対象とします。適用範囲は全てのバリューチェーンとします。

ゴール

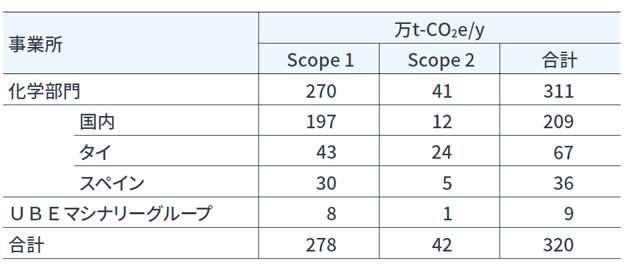

2050年度Scope 1,2のカーボンニュートラル実現

バリューチェーン全体(含むScope 3)のカーボンニュートラルの推進

コミットメント

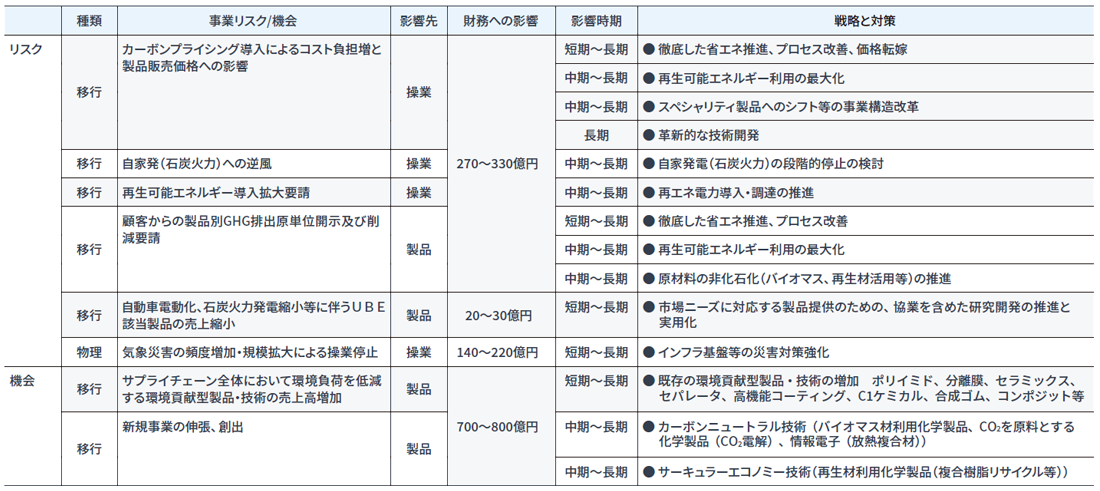

- バリューチェーン全体のカーボンニュートラルの実現に貢献するため、Scope1,2のGHG排出量を削減し、並行してScope3のGHG排出量削減を推進します。

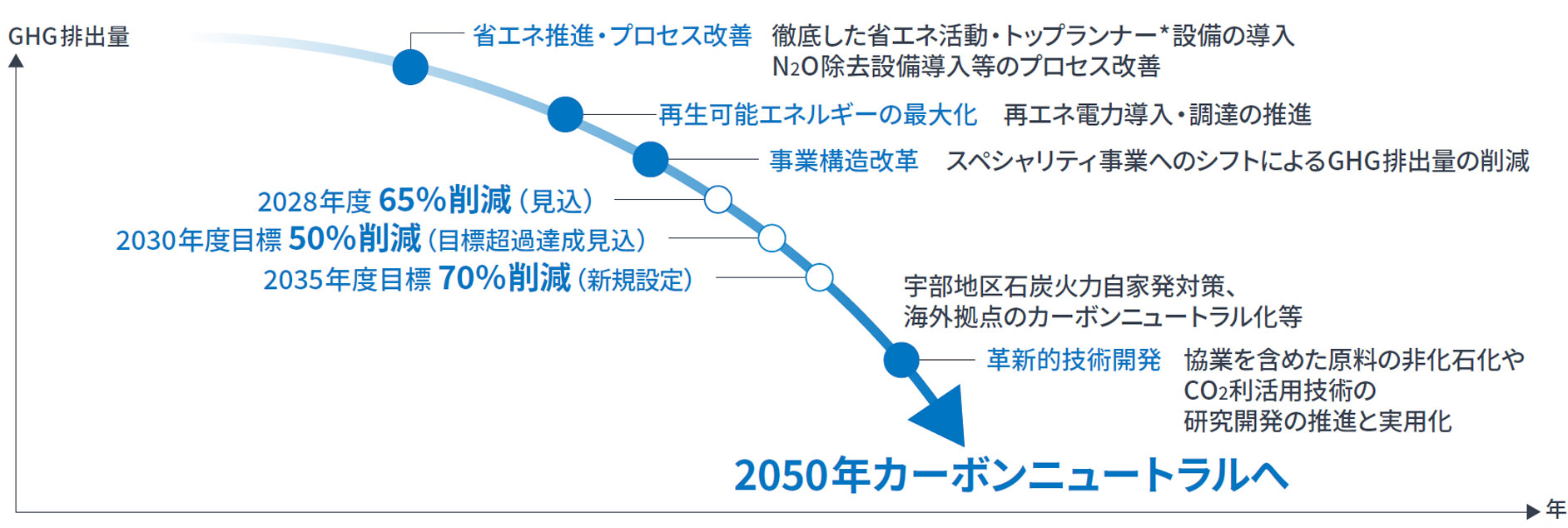

- 2030年度のGHG削減目標の確実な実行と、2035年度GHG排出量削減目標達成に向けた対策の立案を行います。

- 2027年度までに、2050年度カーボンニュートラル実現のロードマップを策定し、開示します。

-

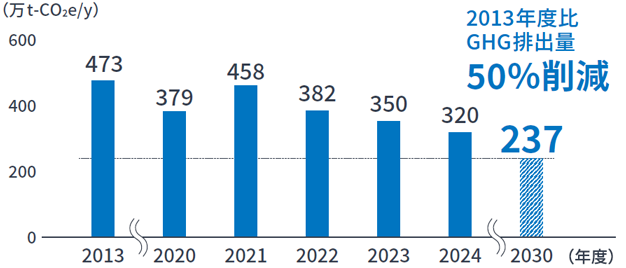

2050年度カーボンニュートラルに向けた中間目標

- 2030年度 GHG排出量 2013年度比50%削減【Scope1,2】

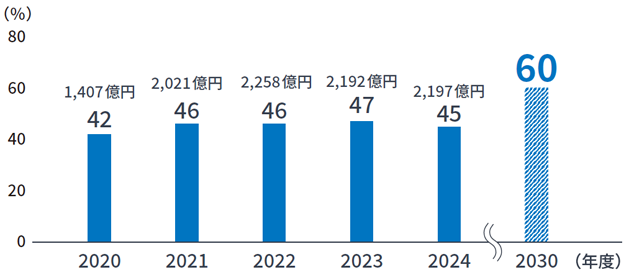

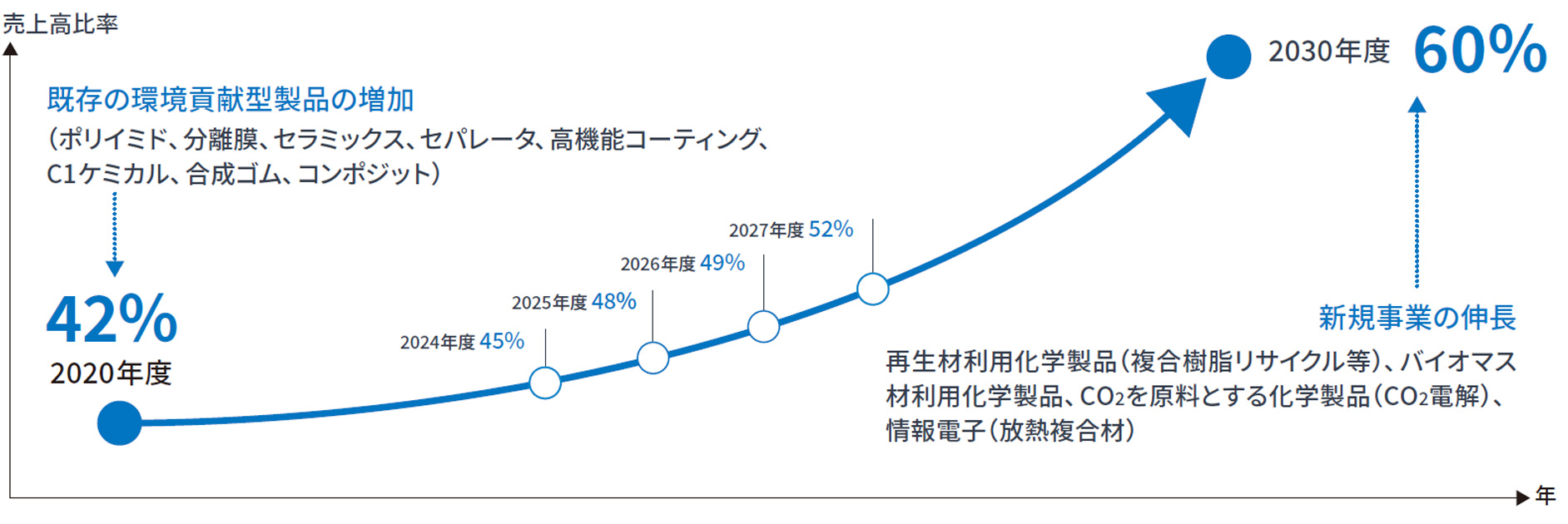

- 2030年度 環境貢献型製品・技術の売上高比率60%以上

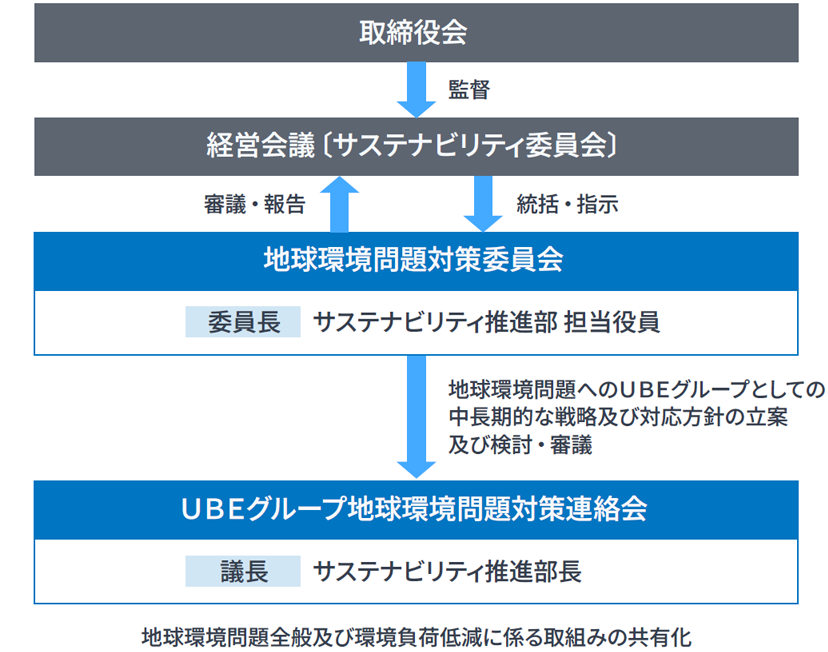

責任部署・見直し

サステナビリティ推進部が統括管理を行います。

本指針は、少なくとも1年以内に1回の定期見直しを実施します。期中に見直しが必要な場合は、地球環境問題対策委員会で審議し、承認を得ます。